數位混響的最佳學術論文

數位混響演算法是一種相對年輕的技術。這個領域的第一篇發表作品可以追溯到1961年,但直到1970年代末,第一款商業數位混響器才問世,並出現在流行音樂錄音中。在數位混響這個主題上發表了許多重要的論文,但有10篇論文在我看來是所有後續演算法的基石。

Manfred Schroeder 的〈無色的人工混響〉

發表於《音頻工程學會期刊》,1961年。這篇論文是第一篇(據我所知)引入數位混響概念的論文,也介紹了全通延遲線。Schroeder 展示了如何使用數位延遲中的前饋和回饋來創建「無色」的延遲模塊,這意味著它以單一增益傳遞所有頻率。這些全通延遲可以串聯,每個延遲增加回聲密度而不產生音色變化。這種混響結構較難調整,因為回響的開始和衰減是由前饋/回饋的全通係數控制的,因此比接下來一篇論文中討論的結構更少適用於「一般用途」。然而,許多現代的混響基於這篇論文的基本概念,透過串聯大量全通延遲,並利用其奇妙且有趣的結果。

Manfred Schroeder 的〈自然聲音的人工混響〉

發表於《音頻工程學會期刊》,1962年7月。在這篇具有開創性的作品中,Schroeder 擴展了他1962年論文中的串聯全通延遲工作,並展示了如何將梳狀延遲與短全通延遲結合。這種架構現在通常稱為「Schroeder 混響」,使用不同延遲長度的平行梳狀延遲,透過回饋控制整體的混響衰減(更多的回饋=更長的延遲)。平行梳狀延遲的輸出相加,並經過串聯的兩個短全通延遲。短的串聯全通延遲增加了回聲密度——這種技術至今仍被混響開發者使用。Schroeder 也展示了如何改變串聯全通和平行梳狀的順序,將平行梳狀的輸出合併在矩陣中,以獲得解相關的多通道輸出。這種技術至今仍然非常有用。

Michael Gerzon 的〈合成立體聲混響 (第 1 部分)〉

發表於《Studio Sound》,1971年12月,第632-635頁。這篇論文超前時代,令人驚嘆。在這篇論文中,Gerzon 提出了回饋延遲網絡的概念,將幾個平行延遲與單位矩陣(在 Gerzon 的論文中是正交的)結合,矩陣的輸出返回到延遲的輸入。這創造了一個穩定的混響器,其回聲密度隨時間增長——這是一個真實聲學空間的特性,而不是 Schroeder 混響所具備的。Gerzon 展示了如何從2×2的旋轉矩陣中創建更高階的單位矩陣,並利用旋轉角度來控制左、右聲道之間的混響擴展——這是一個至今仍有用的技巧。

Michael Gerzon 的〈合成立體聲混響 (第 2 部分)〉

發表於《Studio Sound》,1972年1月,第24-28頁。我在20年前第一次讀這篇論文,至今仍在學習其中的新內容。在這篇論文中,Gerzon 將回饋延遲網絡的概念擴展到全通回饋延遲網絡和串聯單位網絡。Gerzon 也描述了如何在這些單位網絡中加入濾波器,以獲得與真實聲學空間中相似的頻率依賴的衰減時間,甚至描述了如何用濾波器取代全通延遲的前饋和回饋乘數,而輸出仍然是全通的。這句話非常簡單,但理解它的深遠影響可能會讓你終生受益於混響設計:「通過多次應用回饋網絡和串聯,可以從少數基本的單位電路創建出各種單位網絡。」

James Moorer 的〈關於混響的這些事〉

發表於《計算機音樂期刊》,1979年6月。Moorer 的論文從 Schroeder 的基本概念開始,並在幾個方面進行了擴展。Moorer 使用的2乘數全通延遲很快成為標準建構模塊,因為它比 Schroeder 的3乘數全通更有效率。Moorer 建議在梳狀濾波器中使用低通濾波器,以更準確地模擬高頻衰減,並且還使用稀疏 FIR 濾波器(即有抽頭的延遲線)直接模擬早期反射,同時使用梳狀/全通網絡進行後期混響。

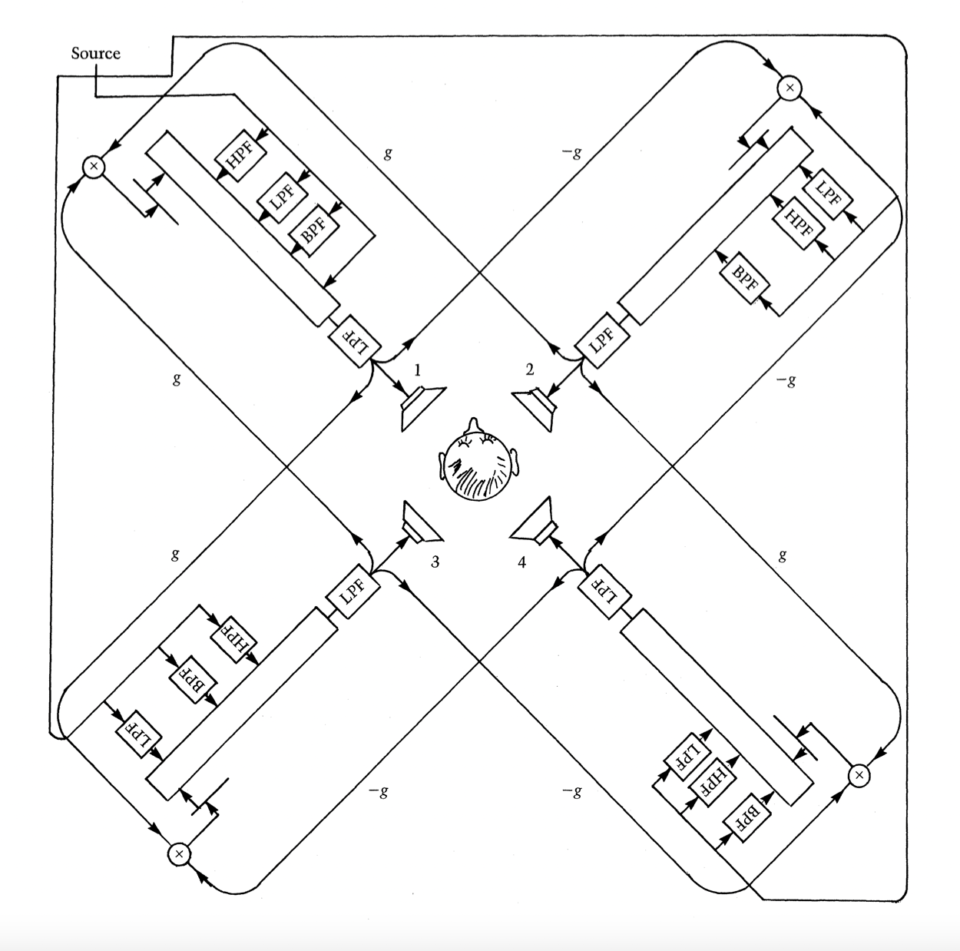

John Stautner 和 Miller Puckette 的〈設計多通道混響器〉

發表於《計算機音樂期刊》,1982年春季。這篇 Stautner/Puckette 的論文因為引入回饋延遲網絡的概念而著名,並讓更廣泛的讀者群了解到這個想法。Gerzon 在1971年就提出了這些概念,但當時的發表媒體(《Studio Sound》)在美國幾乎不可用,所以這篇論文可被視為趨同演化。我對這篇論文有特別的感情,因為它是我第一次成功實作的混響演算法,使用的是1999年的 Csound。論文中的演算法還附帶了 Music 11 的源代碼,因此很容易移植到其他平台。這篇論文也是我所知的第一篇使用慢速延遲長度調變來改善聲音效果的論文,儘管自1976年 EMT-250 混響器以來,這已被商業混響器採用。低頻隨機信號用來調變延遲長度,而論文中的設置聽起來非常不錯。

Julius O. Smith 的〈使用封閉波導網絡的新數位混響方法〉

發表於1985年國際計算機音樂會議,溫哥華。1985年,第47-53頁。Julius 的論文引入了使用波導(雙向延遲線)構建混響器的想法。這篇論文中有很多很酷的插圖,展示了混響器的複雜結構。這些概念後來被應用到回饋延遲網絡中,包括使用「波導結」作為散射矩陣,以及 Smith 提出的調變技術。

Jean-Marc Jot 和 Antoine Chaigne 的〈設計人工混響器的數位延遲網絡〉

發表於 AES 第90屆大會,法國巴黎,1991年2月。在這篇論文中,Jot 和 Chaigne 引入了每個延遲線都擁有其自身衰減濾波器的概念,並設計這些衰減使所有延遲線在所有頻率下具有相同的衰減率。這旨在減少衰減中的金屬共振現象,該現象會導致某些特徵模式的衰減速率比其他模式長。Jot 在過去30年中持續發表有用的混響論文——他的網站是一個混響設計的寶藏。

Bill Gardner 的〈實時多通道房間模擬器〉

於1992年11月在新奧爾良舉行的美國聲學學會第124屆會議上發表

Bill Gardner 的這篇論文首次公開介紹了我稱為「全通環路」的混響類型。這些混響器由幾個串聯的全通延遲組成,嵌入在更大的延遲迴路中,迴路中的回饋增益決定了衰減時間。Gardner 給出了小型、中型和大型混響的具體全通環路範例,並討論了使用嵌套全通延遲的技術,即在另一個全通延遲的前饋/回饋迴路內嵌入全通延遲。

這些概念中的一些最早在 Gerzon 1972 年的論文中有所討論,Gardner 提到他在電子樂器行業工作時首次學習了這些想法。然而,據我所知,這是 Gardner 論文首次在公開文獻中討論這些概念。Gardner 的論文也是使用單一內存緩衝區的有用參考,並討論了如何通過該緩衝區的讀寫來創建全通延遲、嵌套全通延遲和更大的回饋迴路。

Jon Dattorro 的〈效果設計,第 1 部分:混響器和其他濾波器〉

發表於《音頻工程學會期刊》,第45卷,第9期,1997年9月。Gardner 的論文提到了一些在音樂技術行業內部私下流傳的概念,而 Dattorro 的論文則完全公開了全通環路混響的詳細設計。Dattorro 的論文中非常詳細地介紹了一個特定的全通環路混響,包含所有延遲長度和係數,並以「Lexicon 的 Griesinger 風格」為基礎。這篇論文可以被視為混響設計的「羅塞塔石碑」,許多插件和內建的合成器混響都完全重現了「Dattorro 混響」。Dattorro 也包括了 Barry Blesser 的評論,Blesser 是 EMT-250 混響算法的設計者,他解釋了為什麼最初在商業混響器中引入延遲線調變。這是一篇必讀的論文。

![[Adam Audio] 空間補償技術:拆解解析 (第1部分)](https://static.wixstatic.com/media/28913d_38bf2787445948c5a26ddac4dc22053d~mv2.png/v1/fill/w_64,h_64,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/28913d_38bf2787445948c5a26ddac4dc22053d~mv2.webp)

![[Valhalla系列] 您越了解:Valhalla 模式 = 算法!](https://static.wixstatic.com/media/28913d_2ea9d5ecbe964cbd96f0ab8139729985~mv2.png/v1/fill/w_64,h_64,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/28913d_2ea9d5ecbe964cbd96f0ab8139729985~mv2.webp)

![[Valhalla系列] 開始混響設計 , 第四部分 : 最佳書籍](https://static.wixstatic.com/media/28913d_7caf1993197349efb876c62a513ff933~mv2.png/v1/fill/w_64,h_64,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/28913d_7caf1993197349efb876c62a513ff933~mv2.webp)

![[Valhalla系列] 開始混響設計 , 第三部分 : 網路資源](https://static.wixstatic.com/media/28913d_f78d92d5888d43449ce3046ad865d163~mv2.png/v1/fill/w_64,h_64,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/28913d_f78d92d5888d43449ce3046ad865d163~mv2.webp)

![[Valhalla系列] 開始混響設計 , 第二部分 : 最佳論文](https://static.wixstatic.com/media/28913d_2660019b612c4a34bba13f166fcaa6cf~mv2.png/v1/fill/w_64,h_64,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/28913d_2660019b612c4a34bba13f166fcaa6cf~mv2.webp)

![[Valhalla系列]開始設計混響效果,第一部分:開發環境](https://static.wixstatic.com/media/28913d_424806b245e642edab70a4b2bcfd2e40~mv2.png/v1/fill/w_64,h_64,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/28913d_424806b245e642edab70a4b2bcfd2e40~mv2.webp)

Comments